音楽家・日本部活動学会理事 長野いつき

指導要領上の位置づけ

教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、 持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。」(高等学校 学習指導要領(平成30年3月告示))

部活動は、教育課程の外側にある活動ではあるが、学校教育活動の一環として、上記のようにその在り方の方向性が明文化されている。特に、教育課程の根幹をなす教科教育との関連は必要だろう。単なる娯楽活動ならば、決して少なくない予算や現場の労力を割いてまで、学校の部活動を維持する必然性はない。

ところで、「軽音楽部」と聞けば、どうだろうか。先に軽音楽部活動について調査研究している玉木が指摘しているように「不良、茶髪、ロン毛などあまり良いイメージを持たない人もいるかもしれない」※①という意見も否めない。音楽系部活動においては、戦前より学校に根付いている吹奏楽の影響が今でも根強く、軽音楽部は対照的に捉えられがちな側面もあるだろう。名称に“軽”の文字が入っている点も影響しているのだろうか。

しかし、「軽音楽」は部活動の一領域として隆盛させる価値を大いに秘めている。今回は、部活動の前提条件である教育課程との関連を考察していこう。

音楽授業との関連

義務教育9年間では、音楽科は必修である。一方、高等学校では、芸術科の科目群の中に音楽が設置されており、音楽教育としては必修ではない。ただし、学校教育法第五十条にて「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。」と規定されている。即ち、仮に音楽を履修しない生徒においても、中学校までの教育課程の延長として捉えれば、音楽活動を学校で営むことを妨げるものではない。ちなみに、現行の教育課程ならば、義務教育9年間で音楽科を計473コマ履修する。完全週休2日制導入までは、もっと多かった※②。

読者の皆様は、音楽の授業と聞けば、どんな活動を連想するだろうか。鍵盤ハーモニカやリコーダー演奏、唱歌、例えばバッハやモーツァルトといった数百年前の西洋音楽の鑑賞など……軽音楽とはかけ離れているように感じるかもしれない。

しかし、今日の音楽の授業内容は、趣が変化しつつある。端的に言えば、扱う音楽の様式が多様化している。

教科書を開けば、まず巻頭特集がマイケル・ジャクソンのものがある。本編では箏や尺八のような和楽器実技、中国の京劇やスイスのヨーデル鑑賞のような国内外の伝統音楽や、桑田佳祐、絢香、EXILEやももいろクローバーZのようなJ-POPの歌唱実技や歴史などが盛り込まれている。シャンソンやボサ・ノヴァといった海外のポピュラー音楽もある。数百年前の「西洋音楽至上主義」はもう過去のものになりつつある。

軽音楽と親和性の高いロックやジャズも例外ではない。中学校や高等学校の教科書にビートルズやディープ・パープルが取り上げられ、更にロックやジャズの歴史まで網羅されている。エレキ・ギターやエレキ・ベース、シンセサイザーやドラムの奏法やエフェクト原理についても、ページが割かれている。我々学校の音楽教育を専門とする者も、常に知識を更新し続けなければ、あっという間に時代遅れになってしまう。

こんなに多様化した今日の音楽科の内容―平成20年告示版の中学校音楽科指導要領からは、「音楽文化」の理解も目標に掲げられるようになったことも無視できない※③。ここには、国際化が進展する中で、国内外の多様な文化を尊重する態度の育成が重視すべきだという考え方が反映されている。

ここまで列挙すれば、軽音楽の部活動と音楽の授業との関連を否定する方が難しいだろう。まず、軽音楽部活動は、生徒が本来音楽の授業で履修しているはずの内容の延長線上にあることはいうまでもない。それどころが、今日の学校音楽教育の目標の実現にも寄与できる。

尚、軽音楽で扱う音楽の表現語法は、バッハやモーツァルトの音楽の延長線上にある。いわゆる「クラシック※④」と「ポピュラー」のような二項対立ではない。旋律やリズム、拍子やコード、音階の体系など、音楽的要素の多くは、江戸時代の日本音楽より、同時期のヨーロッパ音楽の体系に近い。音楽大学にロックやジャズの専攻を設置される例も増えてきたが、こうした経緯から、西洋音楽史の単位や、オペラ歌手を志望する学生らと同様にソルフェージュ※⑤の単位を必修としていることが一般的だ。だから、上記の通り、教育課程においてバッハやモーツァルトのような古い西洋音楽の比重が相対的に減ったとはいえ、軽音楽活動を発展させるためには、そうした音楽の学習も不可欠である。

このように、軽音楽の部活動は、教育課程内の音楽の授業と密接な関係性がある。軽音楽の部活動を深化させたいならば、第一に音楽の授業や教科書を活用しない手はない。これなら、「自主的・自発的」な自治的活動も実現しやすい。

他教科との関連

音楽は、それだけを文化活動全体から切り離して考えることはできない。文化は、その時代の文学や社会情勢の影響を強く受けている。つまり、音楽は、それ自体に、近年の学校教育のトレンドでもある「教科横断的」な要素を含んでいるはずだ。ここでは軽音楽部活動における教科横断的な要素を検討してみる。

自らの演奏のノリの悪さに悩む生徒は少なからずいるだろう。ここで、次のように英語と音楽双方の知識を融合させれば、この課題をいくらか解決しうる。

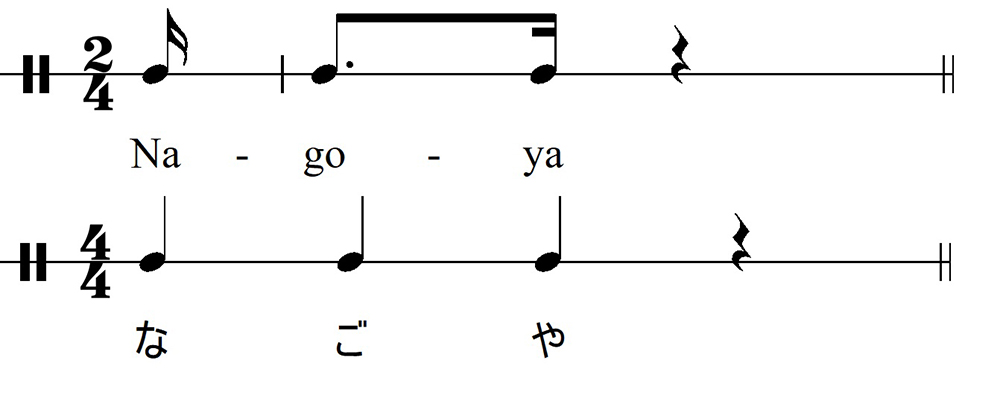

日本人ならば「名古屋」を「ナゴヤ」と1音節1拍のような感覚で発音するだろう。しかし、これをヨーロッパ人が読んだら、その多くは「ナゴーヤ」のように“ゴ”に明瞭な強勢を持たせるだろう。この感覚の差が、西洋の音楽を基盤とする音楽のノリを考える上で極めて重要な要素である。細かい理屈は専門書に委ねるが、この差を音楽的に表現すれば、譜例1のようになる。つまり、日本語にはないが、英語には内在する強勢の前に飛び出した弱起(独Auftakt)の概念を念頭に置けば、ノリに関する意識の方向性が見えてくる。ある程度まとまった長さをもつ楽曲ならばどこかに弱起のフレーズが含まれているはずなので、こうしたところを分析してみると良いかもしれない※⑥。

軽音楽部ならば、エフェクトをはじめとする電気楽器の用法も見逃せない。エフェクトは、音の波形を加工するものが多いが、そもそも音は物理現象であるから、エフェクトの有効活用には理数系の教科の知識も欠かせない。深入りすると高校生には難しいものも出てくるが、ディレイやリバーブのタイム設定は、中学レベルの方程式を活用すれば適切な値を導出できる。ディレイを掛けてみたけど、「なんか耳障りだな」と感じたならば、数学科の「方程式の活用」を思い出してみると良いかもしれない。効果的なデュナーミク(強弱の変化により、音楽に表情をつける方法)には、高校数学IIで学ぶ指数関数や対数関数的発想も必要だ。

ほかにも列挙したらキリがないが、音楽は、高校生らが考えている以上に理性的な側面を強く有していると考えて差し支えないだろう。あらゆる学問の知識を総動員して、論理的な芸術表現を体現することが可能なのだ。

ところで、軽音楽で扱うことが多い「ポピュラー音楽※⑦」を音楽学の一領域として研究する動きが盛んになったのは、この半世紀ほどのことである。「ポピュラー音楽」は、言うまでもなく著しい進歩を遂げている科学技術の影響を受けた社会と一体不可分の存在だ。つまり、「ポピュラー音楽」も、あらゆる観点から、教科横断的発想で紐解けるはずだ。「ポピュラー音楽」は、19世紀までの音楽に比べ、歴史は浅くとも、学術的な価値は決して劣らない。むしろ、まだ開拓されていないことがたくさんある。このような観点からも、軽音楽部活動は、生徒に新たな示唆を与えてくれるかもしれない。

最後に

全国学校軽音楽部協会が既に各所でPRしているように、軽音楽部の活動は、単なる娯楽にとどまらない。本記事で述べてきたことも合わせて踏まえれば、少なくとも学校における部活動の存在意義の1つである教育課程との関連は、十分に実現しうる。

冒頭で触れた通り、部活動は、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」活動でもある。大人が手取り足取り指導・介入すべき場ではない。ただし、生徒の安全確保は必要だ。運動練習と同様、音楽活動も体に少なからず負荷を与えている。楽器をぶら下げたり、大きな音に晒されたり、激しく踊ったり―どんなに楽しく有意義な活動でも、やりすぎは禁物である。だからこそ、身体の特性を正しく理解している専門家の支援は時には必要である。

また、先述した通り、軽音楽部活動にあまり良い心象を抱いていない人はいる。だからこそ、今日の教育課程との関連や学術的価値を念頭に、軽音楽部活動の教育的意義を様々な場で発信し続ける必要があるだろう。「アフターコロナ」はまだ見通せないが、既存の部活動にも少なからず影響を及ぼす可能性が高い。「ブラック部活動」は根絶しなければならないが、一方で吹奏楽に比べ少人数編成が基本であり、小規模化が進む学校でも組成しやすいこと、またICTとの親和性も高い軽音楽部活動は、現代日本に適した活動と言えるかもしれない。これを機に全国で隆盛することを願っている。

注釈

※① 玉木博章 2018 『部活動改革2.0』長沼豊 編著(中村堂)p.106 ※② 昭和43年・44年告示の学習指導要領では、義務教育9年間で計627コマであった。 ※③ 高等学校芸術科においては「芸術文化」となる。 ※④ 厳密にはモーツァルトやハイドンのような古典派音楽を指すが、我が国ではより広範な概念を指していることが多い。そのため、「いわゆる」と冠することにした。 ※⑤ 音楽の総合的な基礎技能全般を指す。 ※⑥ 英語に限らず、イタリア語やスペイン語にも、この考え方は適応できる。 ※⑦「ポピュラー音楽」の範疇は人により様々であるが、ここでは、ロックやジャズ、マスメディアやインターネットによって伝播する歌謡曲などを含むものとする。

〔Profile〕

長野いつき

音楽家。2017年、大学院修了同年に発足した日本部活動学会の理事に就任。現2期目。大阪府在住。専攻は作曲。ほか、ピアノ実技、音楽学、音楽教育の研究。表現活動に加え、音楽を核にした地域振興事業や現場の先生方の音楽授業のお悩み相談、性同一性障害当事者向け発声法講座なども手掛けている。

神谷 拓 2017 『対話でつくる教科外の体育』(学事出版)

久保田慶一 2011 『キーワード150 音楽通論』(音楽之友社)

長沼 豊 2018 『部活動改革2.0』(中村堂)

文部科学省 2008文部科学省 『中学校学習指導要領(平成20年3月告示)』

文部科学省 2009文部科学省 『高等学校学習指導要領(平成21年3月告示)』

文部科学省 2017文部科学省 『高等学校学習指導要領(平成29年3月告示)』

文部科学省 2018文部科学省 『高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)』

Miller, H. M. 2000『新音楽史』 村井範子ほか訳(東海大学出版会)

新実徳英ほか 2017『Tutti1』(教育出版)

新実徳英ほか 2018『Tutti2』(教育出版)

新実徳英ほか 2019『Tutti3』(教育出版)

西尾 洋 2015『応用楽典 楽譜の向こう側』(音楽之友社)

小原光一ほか 2016『中学生の音楽1』(教育芸術社)

小原光一ほか 2016『中学生の音楽2・3上』(教育芸術社)

小原光一ほか 2016『中学生の音楽2・3下』(教育芸術社)

小原光一ほか 2017『Mousa1』(教育芸術社)

小原光一ほか 2018『Mousa2』(教育芸術社)

小原光一ほか 2019『Joy of Music』(教育芸術社)

山本文茂ほか 2017『高校生の音楽1』(音楽之友社)

山本文茂ほか 2018『高校生の音楽2』(音楽之友社)

山本文茂ほか 2019『高校生の音楽3』(音楽之友社)