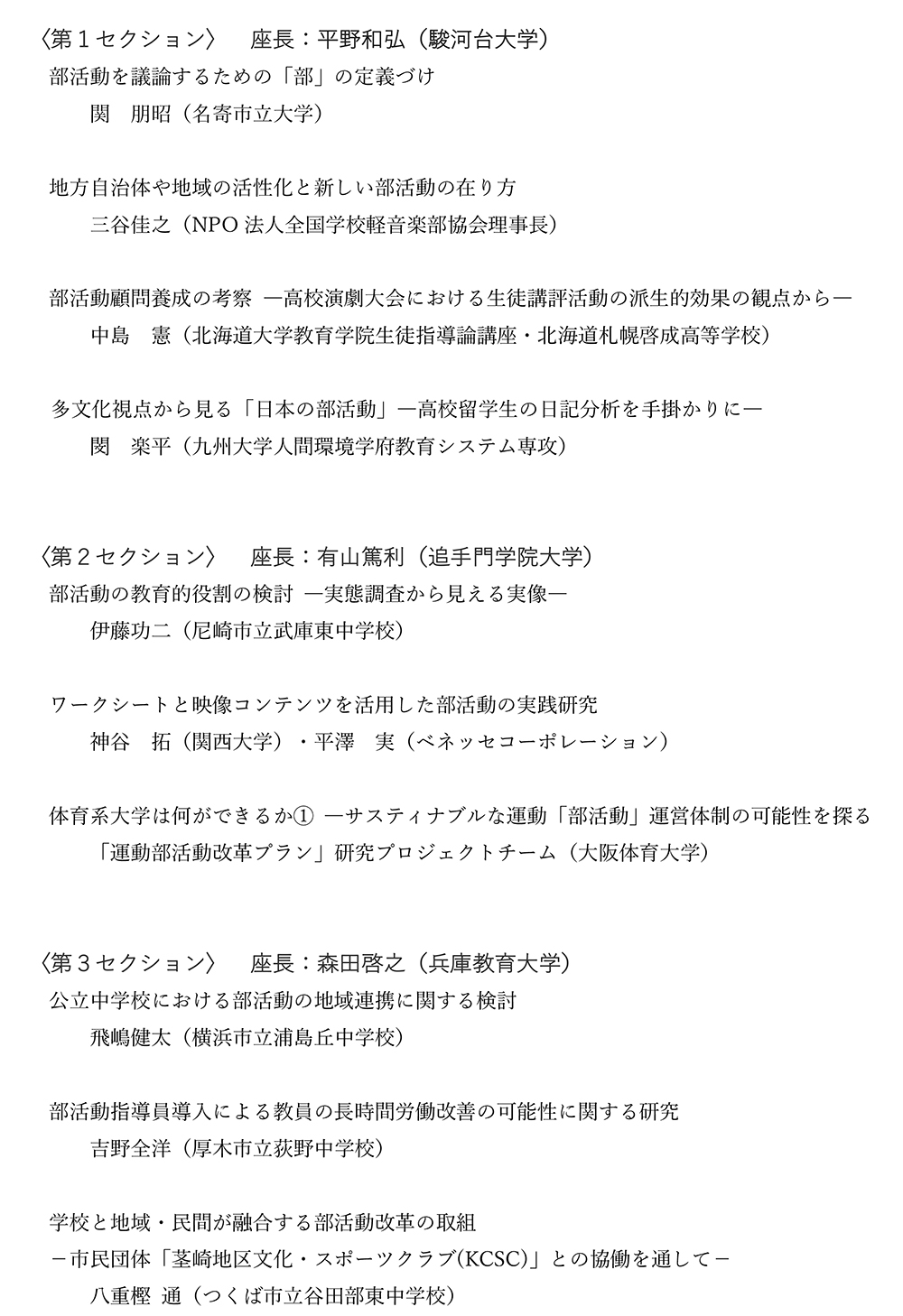

3月末に神戸で開催予定だった日本部活動学会第3回大会がコロナ禍で7月に延期され、その後も終息の兆しが見えず、中止となり、代替措置として抄録を発表し、メールで議論することになりました。部活動の在り方に関心を持つ学会員に軽音楽部の可能性を問う良い機会だと捉え、拙文を発表しました。(2020/8/顧問通信 VOL.31掲載)

地方自治体や地域の活性化と新しい部活動の在り方

1. 新しい部活動の在り方

2018年12月、文化庁が「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を発表しました。文化部活動は、生徒が芸術文化などの活動に親しむ基礎を形成するという意義を持ち、大会などの目標に向かって技術を磨いたり、自主・自発的に考えて創作や表現力を高めたり、友人とコミュニケーションを取ったり、将来のキャリア・プランにつながるような活動が可能です。運動部と違い、優劣を付けにくい点が、逆に大会至上主義や優勝至上主義に走らず、多種多様な活動を可能にします。その1つとして、地方自治体や地域の活性化に向けて活動するということが考えられ、新しい部活動の在り方の提案になるのではないかと思います。

2. 軽音楽部の持つ可能性

①音楽の力

軽音楽部においては、既存曲を演奏することも楽しみの1つですが、荒削りで新鮮なメロディーと高校生ならではの歌詞や楽器パートごとのフレーズづくりなど、自分たちで創り上げたオリジナル曲の素晴らしさは言うまでもありません。優勝だけを是とすることから脱却、作品を創作、磨き上げることができるのは、まさに文化部活動の特長と言えます。また、演奏を通した自己表現をすることで、多くの人に感動を与えるエンターテインメント性の高い活動ができるのが軽音楽部の特長です。

②バンドの力

複数の人間が集まり、演奏したり、楽曲を作る場合、コミュニケーションが大切です。気に入らない時も、バンド全体のことを考えて、主張と妥協を繰り広げる必要があります。また、演奏する曲が決まれば、それぞれの楽器パートごとに練習を重ね、演奏する際はチームワークを発揮しないと合奏になりません。オリジナル曲を創ったり、既存曲をアレンジする場合にも、クリエイティビティーを発揮することになります。このように、バンドとしてまとまるためには「コミュニケーション」、「チームワーク」、「クリエイティビティー」が欠かせません。これらは実社会で求められるスキルであり、それを部活動を通して習得することができるのは軽音楽部の特長です。

③イベントの力

軽音楽部の活動では、バンドで演奏するだけでなく、校内の演奏会や複数校が集まって合同演奏会を企画することができます。特に校外から演奏者や観客を集める場合は事前の企画から、参加校の募集、当日の司会、ステージの進行や音響&照明、機材の設営から撤収、後片付けまでいろいろな役割が発生します。演奏者(表方)と彼らを支える裏方の仕事を通して、イベントは両者の協働作業であることを学ぶことができます。その中で、演奏はさておき、面白い企画を考えたり、司会がうまかったり、音響や照明に能力を発揮するなど、裏方として頭角を表す生徒が出てきたりします。いろいろな役割を分担することで、自分の居場所を見つけることができるのも軽音楽部の特長です。

3. 部活動による地域活性化

①生徒や学校のメリット

軽音楽部において、イベントの開催に多くのメリットがあることは前項の通りですが、それが校外の公的施設での開催となるとさらに増えます。自治体や学校近隣の公共施設を利用することで、生徒が地域との関わりを感じたり、学校の看板を背負っていることで、地域の中の高校という自覚が芽生えます。単に、バンドで演奏するだけでなく、会場の設営からイベントの進行、運営まで担当し、ステージでは自己紹介や学校紹介をすることでイベントの一部始終を学ぶことができます。また、個人的な趣味で活動するバンドと軽音楽部の活動を区別するためにも、公的な場所で開催する演奏会の意義は大きいと言えます。生徒にとっても、自分の友達ではない、面識のない観客に対してエンターテインメント性を発揮する機会となり、自分が楽しいだけでなく、どうしたら聴いている観客が喜んでくれるか、相手のことを考えるようになります。実際、通りすがりの人が自作の曲を最後まで聴いてくれて、拍手までもらえた…と、ある生徒が興奮気味に報告してくれた例もあります。

②地方自治体や地域のメリット

音楽は多くの人の耳目を集めることができます。高校生が制服で生演奏をします。知っている曲もあれば、知らない曲でも、基本的にはポピュラー音楽ですので、誰でも聴き入ることができます。演奏は1曲4~5分程度、1つのバンドの演奏も20~30分ほどで、それが何組も入れ替わるため、飽きのこないイベントになります。また、ほとんどのバンドは4~5人編成ですので、演奏するスペースはさほど広くないところでも実施することができ、デジタル楽器/音響機器を使うことで、出力音量をコントロールすることができるので騒音問題も気になりません。

③地方自治体や地域貢献の事例

・静岡県立静岡西高校:部活動を通じた地域貢献をテーマに、年間6回以上の地域イベントを開催

・京都府舞鶴市:全国学校軽音楽部協会との共催で「近畿北陸高等学校 軽音楽コンテスト」を開催

・京都市/新京極商店街振興組合:七夕祭りの会場で「軽音楽演奏会」を開催

・イオンモール(木更津店、和歌山店):イベントスペースで「軽音楽演奏会」を開催

・トヨタカローラ京都:府下21店の店舗内で「軽音楽演奏会」を開催(予定)

・千葉県長生郡白子町青年部:高校や大学の軽音楽部と社会人の野外コ ンサートを開催(予定)

4. NPOとの協業による新しい部活動の在り方

①顧問の時間は有限

前項の通り、校外イベントを開催するメリットは多々ありますが、「働き方改革」が進む中、顧問は日常の授業や校務の他に部活動も監督しており、現実問題として地方自治体や地域に演奏会を提案したり、他校に出演を打診したり、関係者と打ち合わせをする時間はほとんどないのが現状です。

②NPOとの協業

私が理事長を務める「NPO法人全国学校軽音楽部協会」は、全国の中学校、高校、大学の軽音楽部を支援しており、俯瞰で考えることができる組織です。時間の足らない顧問を助けるだけでなく、地方自治体との交渉や県を跨いだイベントの企画や後援名義の申請と事業報告、参加校の募集などを行っています。NPO(特定非営利活動法人)は、何かを実行する際に必要と言われる、ヒト、モノ、カネ、情報を、継続性と中立性と公平性を保ちながら運営するのに適した組織形態だと言えます。

ヒトに関しては、当協会は軽音楽に関する専門家集団ですので、音響&照明から、ステージ運営、審査員や講師などのスタッフの手配を担当しています。モノに関しては、イベントで使う機材の提供やアドバイスを行っています。イベントにかかるカネに関しては、特定の企業に偏らないように考慮しつつ、スポンサーを探したり、寄付金を集めています。情報に関しては、全国約2,000校の中学校や高校の軽音楽部、約1,200の大学の軽音楽サークルのネットワークを使って連絡を取っています。

以上のように、学校の部活動が地方自治体や地域とイベントを開催する際に、そのパイプ役としてNPOが果たせる役割は大きいと思います。今後、文化部活動が積極的に校外に出て行くことにより、地域との文化的な接点が増え、学校が果たす役割も進化するのではないでしょうか。