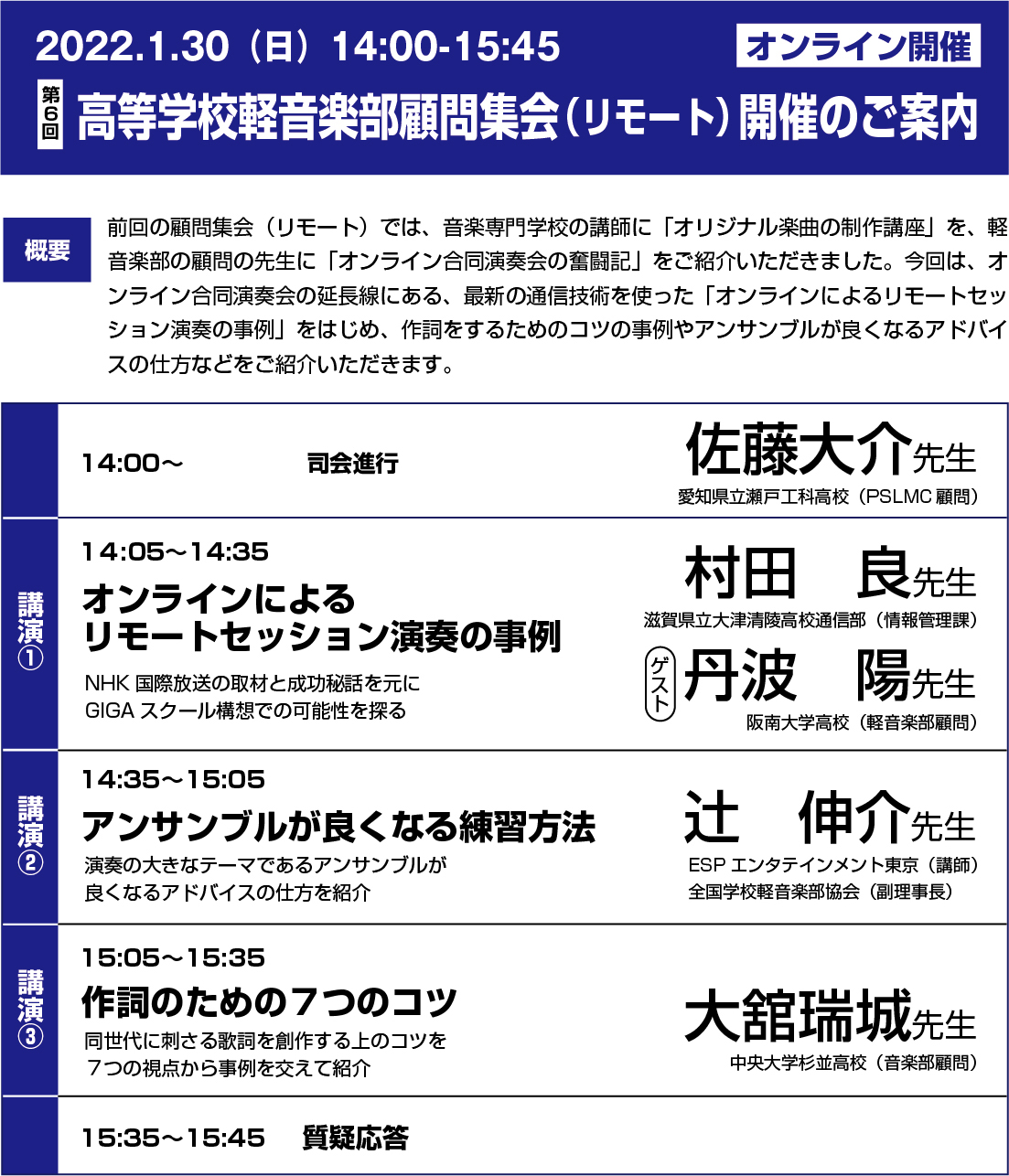

コロナ禍の中、リモートで全国各地の顧問の先生方とつながり、情報交換やテーマを設けたセミナーをお送りする「高等学校軽音楽部顧問集会」。2022年1月30日に第6回目の開催を迎えることができました。今回は北は宮城県から南は熊本県まで、全国から15都府県…約40名の顧問の先生方にお集まりいただきました。

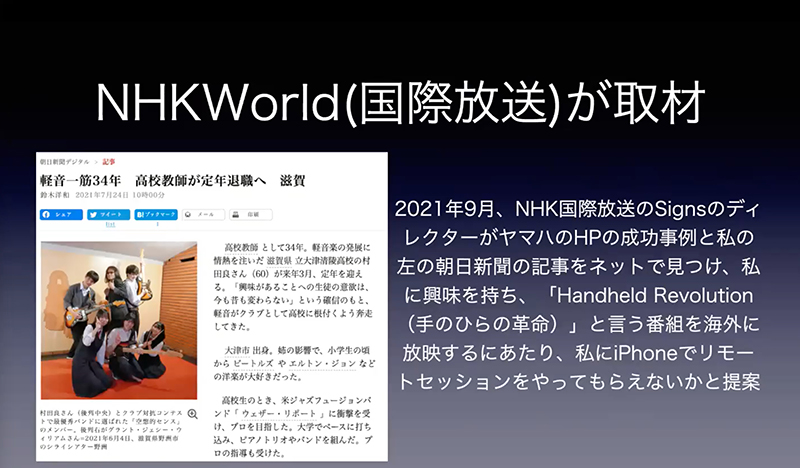

愛知県立瀬戸工科高等学校の佐藤大介先生の司会のもと、第1部がスタート。「オンラインによるリモートセッション演奏の事例」というテーマで、滋賀県立大津清陵高等学校通信部の村田 良先生にご登壇いただきました。講義では「コロナ禍で全国一斉臨時休校の際、何かできることはないのか?」「オンラインレッスンで何か良いものはないか?」という生徒や卒業生の声から着想を得て、関係団体の協力のもと、様々な試行錯誤を経て、「第44回 全国高等学校総合文化祭 2020こうち総文」でのオンラインセッションの企画が浮上。滋賀県と高知県でのリモートセッションが実現。NHKWorld(国際放送)からも取材の申し込みが入るなど、各方面に影響を与えました。NHKWorldからは「Handheld Revolution(手のひらの革命)」という番組を海外で放映するにあたり、「iPhoneでリモートセッションをやってもらえないか?」という打診が。大阪府の阪南大学高等学校の丹波 陽先生に協力を仰ぎ、実現したそうです。さらに、そこでの成功体験を生かして、「第41回 近畿高等学校総合文化祭滋賀大会」で、滋賀県・大阪府・三重県の3か所をつないだリモートセッションも成功。「まだまだ懸案事項はたくさんあります」とのことですが、全国に先駆けて行われたリモートセッションの事例をご紹介いただきました。

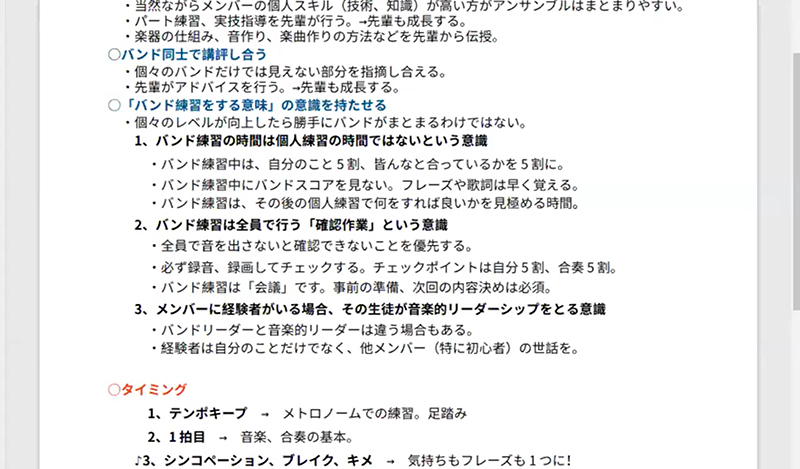

第2部は「アンサンブルが良くなる練習方法」と題して、当協会の副理事長であり、音楽専門学校講師の辻 伸介先生が登壇。演奏の要である「アンサンブル」の力を伸ばす際の指導時のポイントを列挙し、「①バンド同士で講評をし合う雰囲気を作ること」「②バンド練習をする上での『目的意識』を持たせること」「③経験者がリーダーシップを取り、練習時間を有意義なものにすること」などを紹介しました。また、より具体的な要点として「タイミング」「リズム」「抑揚」「フレーズのニュアンスや音作り」を提案。バンドの成長度合いに応じて、1つずつクリアするように目指すことが、良いアンサンブルにつながると述べました。講義後は「音価(音符の長さ)について指導する際に良い方法はありませんか?」「どうしてもバンドごとの活動になりがちで、先輩が後輩を見る文化ができません。そこで、共通の課題曲を設けて、全員で演奏できるようにするのはどうでしょうか?」という質問があり、1つずつ解説しました。

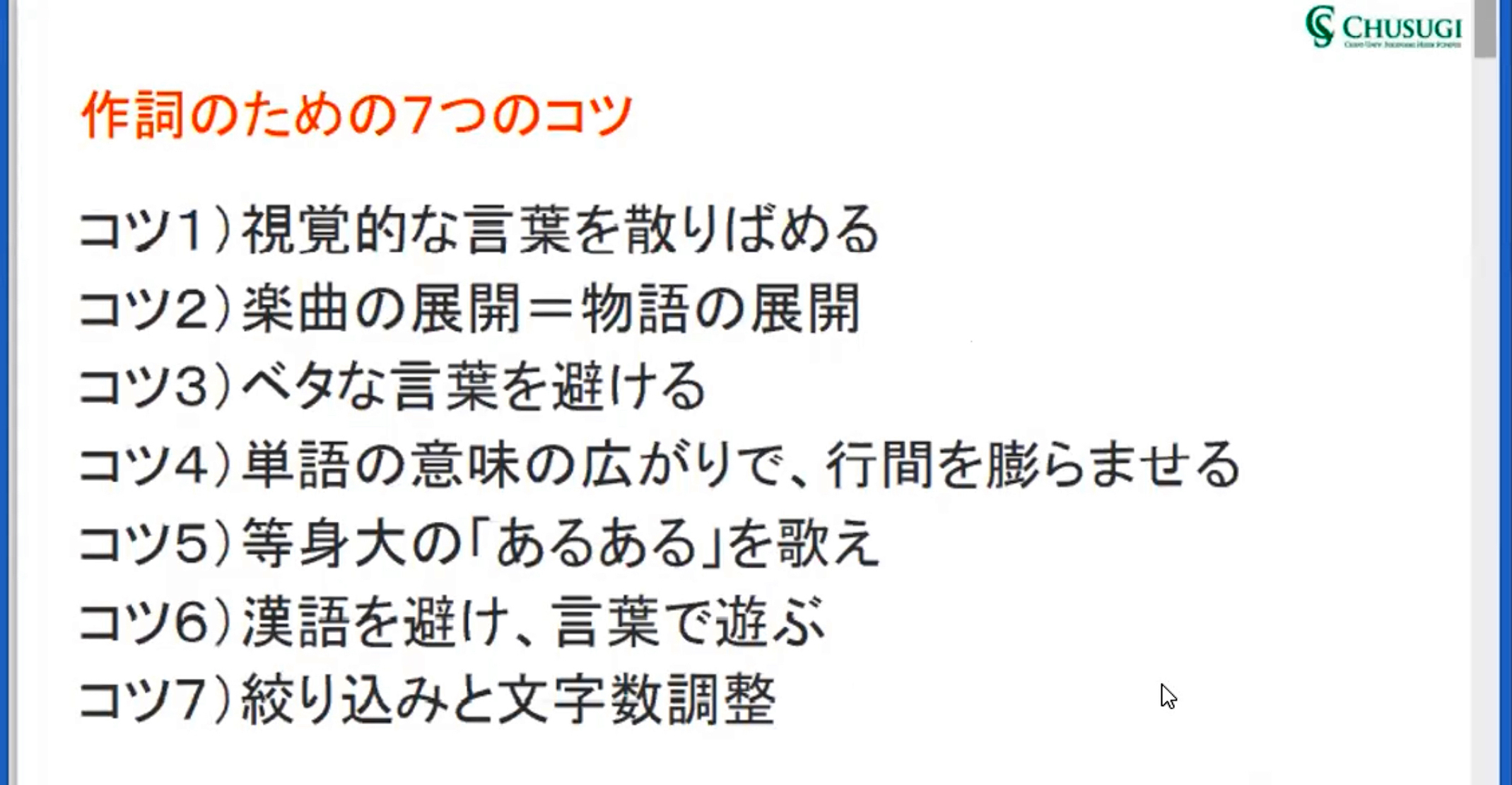

第3部は中央大学杉並高等学校の大舘瑞城先生による「作詞のための7つのコツ」の講義です。オリジナル曲を制作する際の「作詞」に関するポイントをご紹介いただきました。目から鱗だったのは、特に「高校軽音」という場では「ライブ=歌詞は耳から+一期一会」という点で、噛めば噛むほど味が出るスルメのような歌詞は効果が薄く、そもそも「歌詞を読んでもらえる」というのは期待できない…という点。そして、作詞をする際の具体的なコツとして「視覚的な言葉を散りばめる」「ベタな言葉を避ける」「等身大の『あるある』を歌う」といった7つのポイントを挙げました。講義後には「メロディーが既にある場合の作詞のコツについて」や「作詞と作曲、どちらを先にやるのが一般的か?」という質問があり、それに対して大舘先生は「先にメロディーがある場合も、必ず世界観や物語の設定と一緒にメロディーや楽曲の展開を考えるべきで、良いメロディーが浮かんだら、一緒に演奏するメンバーと情景を十分に擦り合わせた上で歌詞を組み立てるのがポイントです。また、歌詞とメロディーのどちらを先に作るかをマニュアル化してしまうと面白くないので、顧問の私は『どちらが先でも良いじゃん!』と話しています」と回答しました。

全体の質疑応答の時間を経て、滞りなく終了しました。当協会では、今後も各回にテーマを設けた顧問集会を開催します。次回は3月13日(日)ですので、ぜひご参加ください。詳しくはホームページにてご案内します。